" />

4200米生命守护线:6名援藏医生高原书写医者仁心

2025-07-24 09:57:55

来源:网信曲松

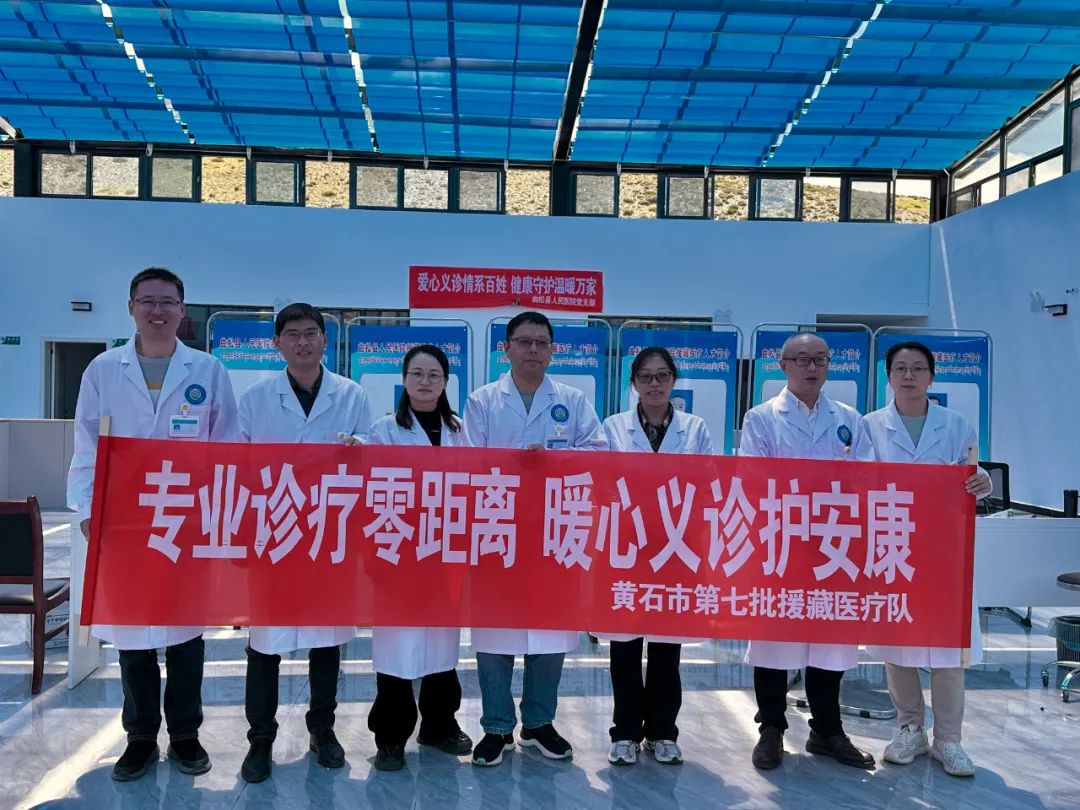

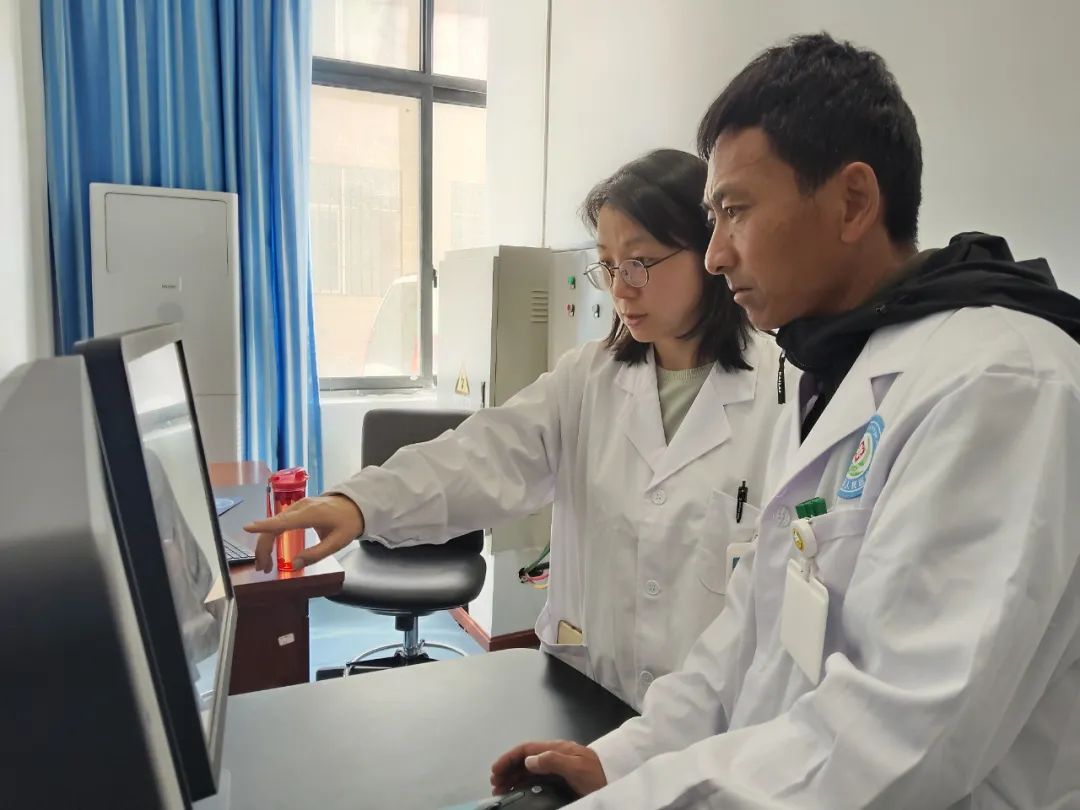

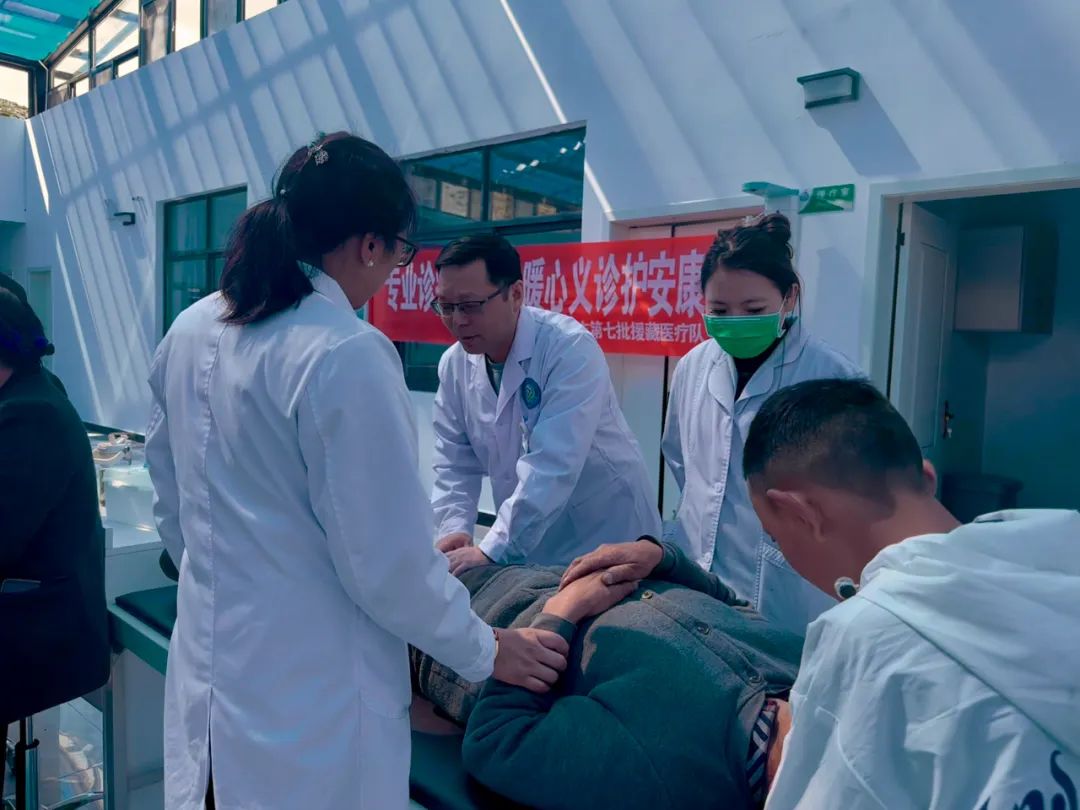

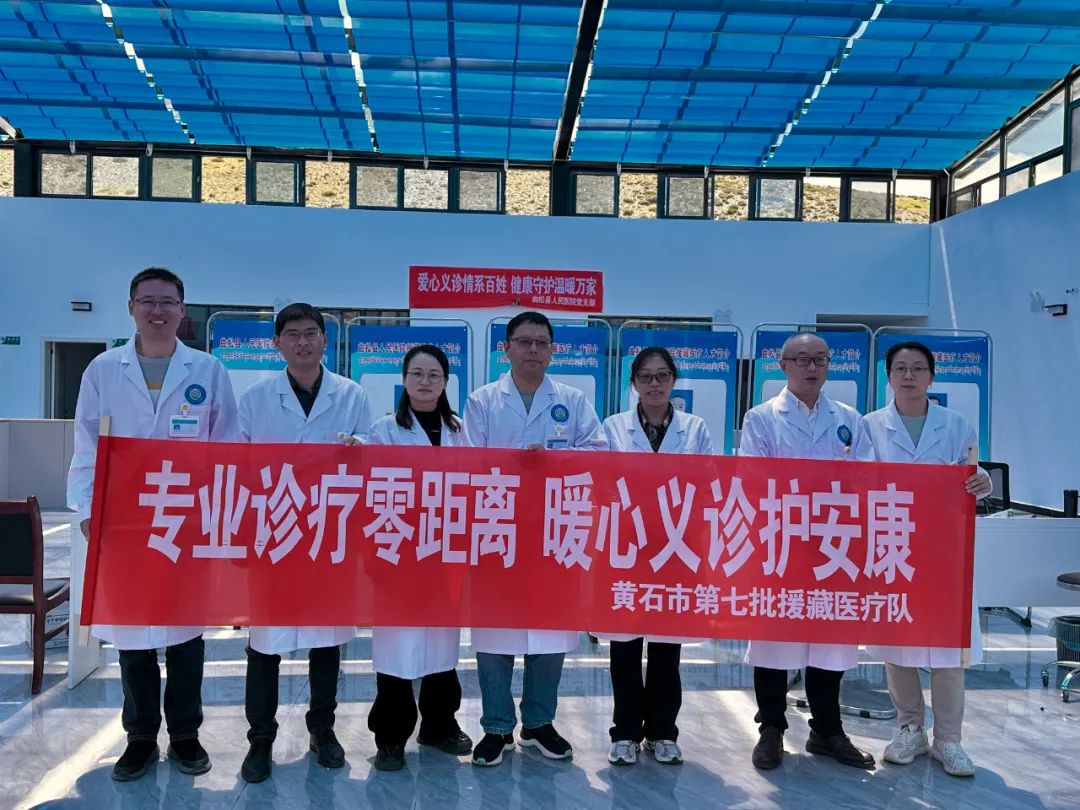

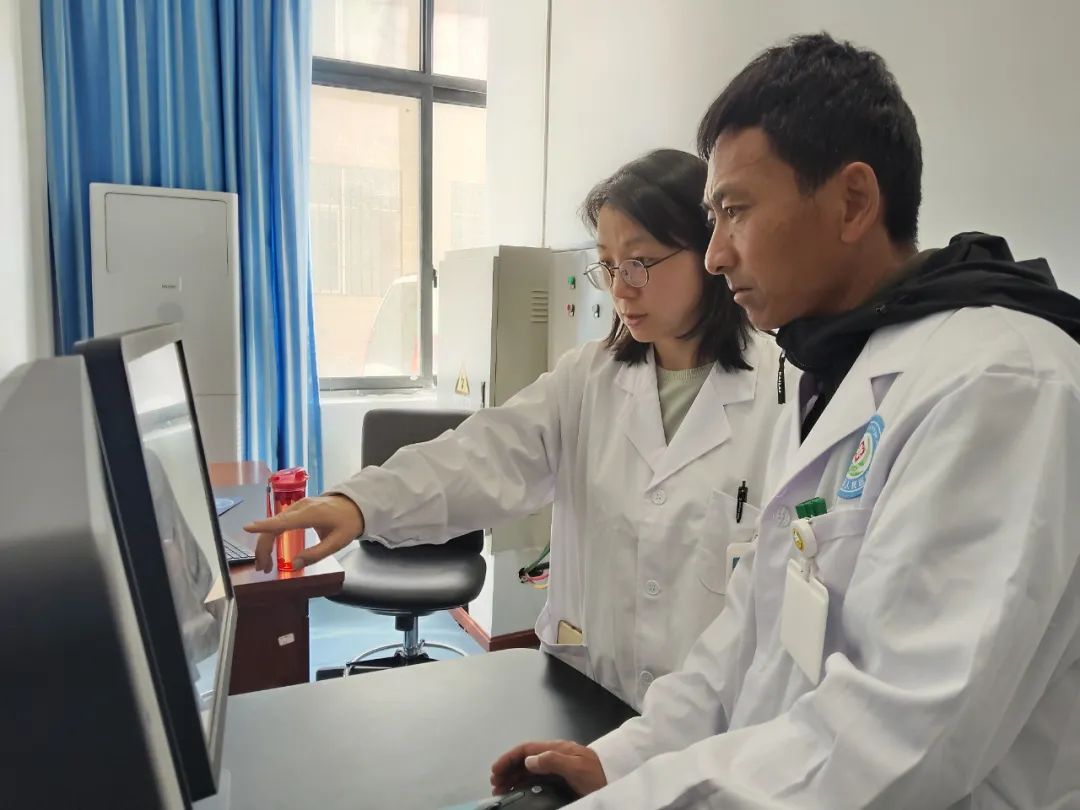

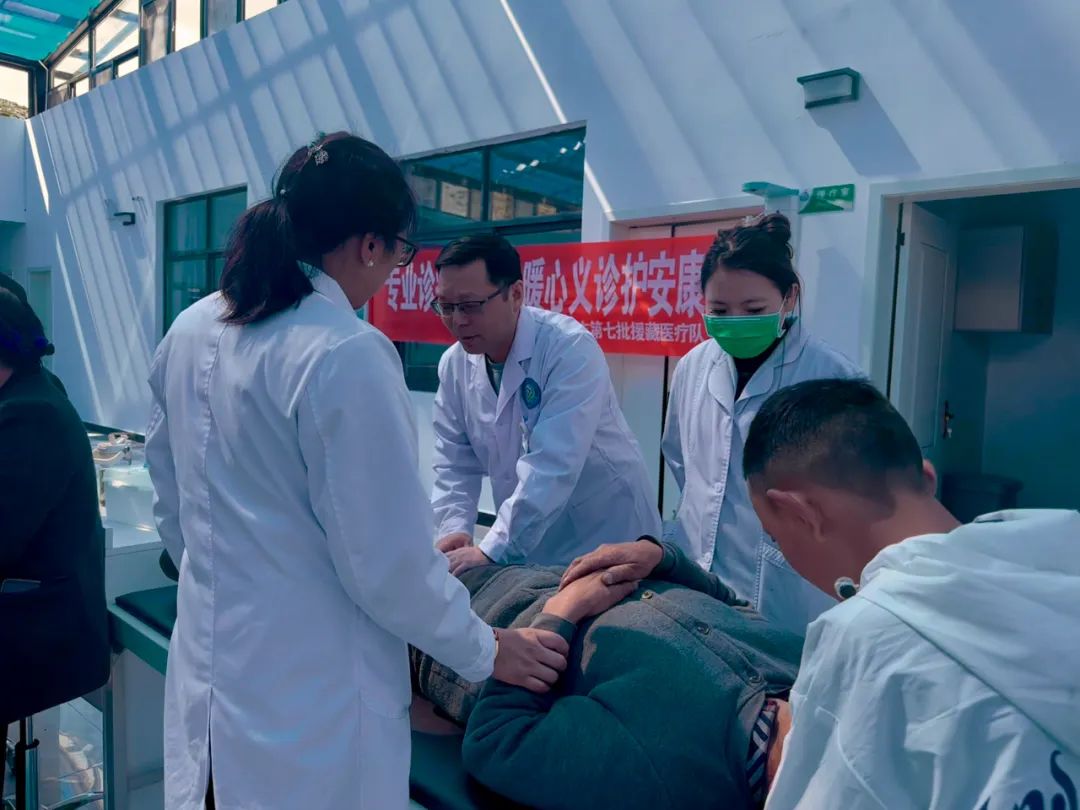

7月22日上午,曲松县邱多江乡卫生院内人头攒动。4200米的海拔之上,空气稀薄,阳光灼热,6位来自湖北黄石的援藏医生正耐心细致地为当地藏族群众检查身体、解答疑问。他们胸前的党徽,在高原阳光下格外耀眼。 今年5月,肩负着组织的重托与医者的使命,一支由黄石市精兵强将组成的医疗队跨越千山万水抵达雪域高原曲松县。这支队伍汇聚了阳新人民医院副院长沈其孝、黄石市中心医院麻醉科石晓玲,心血管内科许卫攀,普外科刘训碧,放射科陈娇以及大冶市中医院神经内科刘义。在短短两个多月里,他们以精湛医术在高原之上构筑起一道守护生命的坚实防线。 高原的清晨来得格外晚。6月18日清晨7点,曲松的天光才微微透亮,一阵急促的电话铃声骤然划破援藏医生许卫攀宿舍的宁静——县医院急诊室一名63岁藏族男性突发剧烈胸痛。许卫攀仅用数分钟便赶到医院,经诊断,该患者患了急性ST段抬高型心肌梗死。“这是与死神赛跑的病,每一分钟都意味着生死的天平在倾斜。”许卫攀深知,在高原氧气稀薄的环境下,心脏承受着双倍负荷,此类急症更为凶险。时间刻不容缓,他当机立断,克服高原交通的艰难,火速将患者转往具备手术条件的山南市人民医院。得益于抢在时间窗内的有效处置,患者第二天便转危为安。自五月入藏以来,许卫攀在内科门诊已接诊超过200名患者,每一次诊断都是对高原心血管疾病挑战的正面迎击。 对于麻醉科医生石晓玲而言,“突发”与“紧急”是援藏工作的常态关键词。某日午后,她刚结束上午的疲惫工作回到宿舍,一个紧急电话再次将她召回医院——一位64岁的外县游客在色吾温泉突发脑溢血,深度昏迷,生命垂危。患者血氧饱和度急剧下降,呼吸衰竭迫在眉睫。“必须立即插管!否则根本撑不到山南。”石晓玲凭借多年危急重症麻醉经验,在简陋条件下以一次精准利落的气管插管,硬生生为濒危的生命打开了一条氧气通道,为后续转院抢救赢得了黄金时间。半月内,她已成功实施2台麻醉手术、完成3次下乡义诊、为3名患者施行无痛胃镜,每一次操作都承载着高原上沉甸甸的生命之托。 援藏的价值不仅在于救死扶伤,更在于留下“带不走的医疗队”。在曲松县医院放射科,陈娇医生正俯身于电脑屏幕前,细致指导着藏族医生格桑多吉分析一张急腹症患者的CT影像。拥有16年丰富影像诊断经验的陈娇,毫无保留地将多年积累的“读片心法”倾囊相授——每次患者检查,她总是让格桑先独立诊断,随后再细致审核、指出疏漏。这种“实战+点拨”的方式,使格桑的诊断能力在两个月内得到显著飞跃。格桑兴奋地表示:“如今急腹症、外伤这些片子,我基本能独立判断了!陈娇老师来了,孩子们腹痛再也不用颠簸几小时跑山南了。” 在曲松县医院,这样的“师徒传承”并非个例。6位援藏医生每人带着一至两名当地医护骨干,从心血管内科的用药方案到外科的骨折固定技术,从放射读片细节到麻醉操作要点,手把手地教,心贴心地带。刘训碧医生凭借扎实的外科技术,成功为一名右脚踝撕脱性骨折的藏族老人施行外固定术,赢得患者由衷赞叹:“援藏医生医术真好!”这朴实的肯定,正是技术扎根高原最动听的回响。 每周四下午,曲松县人民医院的会议室便化身成为一座特殊的“高原医学讲堂”。援藏医生们轮流登台授课,内容从高原多发病的诊疗规范到最新的临床指南,从基础理论到实用技术。“实践重要,理论同样重要。只有知其然更知其所以然,才能真正提升。”一位多次参与培训的本地医生深有感触。这定期的学术交流,如同在雪域高原播撒下一粒粒知识的种子,悄然夯实着整个医院的理论根基,拓宽着诊疗视野。 援藏医生们的身影也活跃在曲松的广袤乡间。他们定期自发组织下乡义诊,把三甲医院的优质医疗服务直接送到牧民帐篷前、田间地头。作为医疗队领队,沈其孝深感责任重大:“带好这支队伍,让每个人的技术优势在高原绽放,为曲松干群健康站好每一班岗——这就是我们的使命。” 在4200米的生命高地,氧气含量不足平原六成,每一次呼吸都带着沉重,每一次心跳都需格外用力。黄石援藏医生们以精湛医术为盾,以仁爱之心为矛,在高原书写着守护生命的壮丽篇章。他们留下的,不仅仅是成功救治的病历、徒弟们日益精进的医术,更是一份融入当地血脉的健康守护力量——这力量,如格桑花般坚韧,深深扎根于雪域高原的土壤之中,终将绽放出持久而温暖的生命之光。